診療科目

Medical Subjects

当院では一般・予防診療の他に専門診療として、眼科疾患、腫瘍疾患、呼吸器疾患の治療に力を入れています。

問診時には、お家での症状や経歴を詳しく教えてください。日常で生じる症状の動画は診断の助けとなることがありますので、可能であればお見せください。問診後、丁寧に観察と身体検査を行い、病気を絞り込んでいきます。さらに、血液検査、動脈血ガス分析、レントゲン検査、透視検査、超音波検査、CT検査など、必要な検査をご家族と相談しながら実施します。

それぞれの動物、ご家族と向き合い、決してその場しのぎにならない治療を目指します。

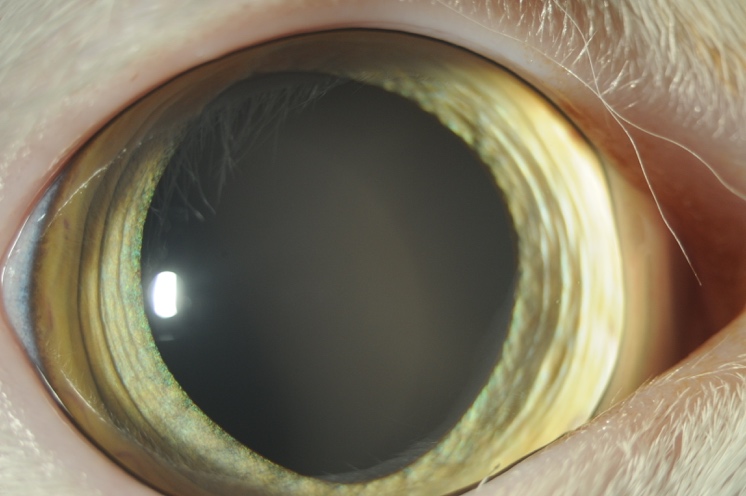

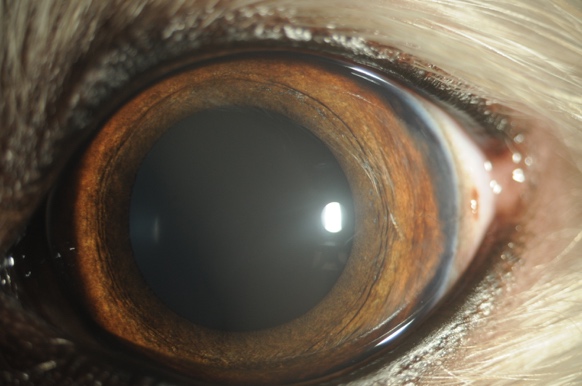

眼科診療

眼の病気は犬や猫に比較的多くみられますが、診断や治療には専門的な知識と検査機器が欠かせません。

当院では細隙灯顕微鏡(スリットランプ)、眼底検査装置、眼圧測定器、網膜電図などを用いた精密検査を行なっております。

また手術用顕微鏡やレーザー等を備え眼科手術にも対応しています。

眼の病気は初期症状が分かりにくく気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。

急な症状だけでなく、「ちょっと気になる」「少し不安」という段階でも、どうぞ早めにご相談下さい。症状がなくても、健康診断として定期的に目のチェックを受けていただくことをおすすめします。

当院ではわかりやすい説明を心がけ、飼い主さまに安心して納得のうえで治療を受けていただけるよう努めています。

地域の“眼のかかりつけ医“として大切なご家族の目の健康を守ってまいります。

このような症状はご相談下さい

- 目をしょぼしょぼさせている

- 目やに 涙がよく出る

- 白目が赤く充血している

- 黒目が白っぽく見える

- 目が乾いている、痒そうにしている

- 夕方のお散歩を嫌がるようになった

目の健康診断もお気軽に

定期的な検診で病気の早期発見早期治療が可能になります。

平日はお忙しい方のために月に一度「日曜診察日」を設けております(予約制)。

ぜひご活用ください。

腫瘍診療

腫瘍診療には「迅速な診断」と「外科治療・抗がん剤療法・放射線治療などの複合的な治療」が必要になります。「しこりができた」など、腫瘍を疑う所見がある場合にはできるだけ早期に受診することを強くお勧めします。

Q腫瘍ってなんなの?

腫瘍とは、もともと体内にある正常な細胞が突然変異を起こして異常増殖し、その場でしこりを作るだけではなく、リンパ節や肺、肝臓などに転移する恐ろしい病気です。動物の平均寿命が 伸びたことで腫瘍の発生は増加傾向にあり、10歳以上の犬の死因の45%を占めると報告されてい ます。

Q「がん」って何?悪性腫瘍と良性腫瘍の違いは?

「がん」とは悪性腫瘍のことです。悪性腫瘍には癌(上皮性悪性腫瘍)や肉腫(非上皮系・間 葉系悪性腫瘍)など様々なタイプが存在しますが、これらを総称して「がん」と呼びます。悪性 腫瘍は一般的には良性腫瘍よりも増大速度が速く、またリンパ節や肺、肝臓などに転移することがあります。そのため、手術等早期の治療が必要になります。 良性腫瘍は一般的に悪性腫瘍よりも増大速度が遅く、また、転移することはありません。良性腫瘍は必ずしも治療が必要なわけで はありませんが、自潰(腫瘍表面の皮膚がただれて、腫瘍内部が露出すること)や出血がある場合などは手術をお勧めします。

Qしこり・おできのようなものを発見しました。様子を見ても大丈夫?

しこり・おできのようなものに対し様子を見ることはおすすめできません。ひょっとしたら、「がん」かもしれませんよね。当院では何でもかんでもすぐにたくさんの検査をするわけではありません。まずはご家族から発生状況などを聞き取りして(問診)、見て(視診)、触って(触診)、検査の必要性を判断します。その上で患者様と相談の上で検査を実行します。しこりを発見したら、まずは問診・視診・触診だけでも構いませんから、できるだけ早めに受診してください。

Q腫瘍の診断はどのように行うの?

以下の3つの手順(生検、進行度の把握、全身状態の評価)で行います。

1

生検(なんという種類の腫瘍か?)

乳腺腺癌やリンパ腫、悪性メラノーマ、肥満細胞腫、etc.・・・。犬や猫にも人間同様さまざまな腫瘍が発生します。「このしこりが何か?」を確認するための検査として、生検を行います。生検とはしこりから細胞や組織を採取することで、得られた細胞や組織は院内及び院外の専門機関で評価します。生検には様々な方法があり、針吸引生検(細い注射針を用いて細胞を採取する:細胞診)、コア生検(トゥルーカット生検針®など専門の道具を用いてしこりの内部をくり抜く:組織検査)、パンチバイオプシー(円筒上の刃がついた道具で丸くくり抜く、皮膚のしこりなどに適 用する:組織検査)などを状況に応じて提案します。

生検時、当院ではできるだけ鎮静や全身麻酔をせずに行うように務めますが、状況に応じて全身麻酔などを提案することもあります。どんな生検でも、やれば必ず診断がつくというものではありません。診断がうまく出ない場合には、何度も生検をさせていただくことがあります。獣医師としては、もちろん一度で結果が出せるように努力していますし工夫もします。それでも、腫瘍の内部に壊死が広がっている場合や、周囲に大きな血管などの危険な構造物があるため思い切った生検ができない場合など、一度では診断がつかないこともあります。その際は、生検を再度行うことへのご理解ご協力をお願いいたします。

2

進行度の把握(どこまで進行しているのか?)

がんは、最初に発生した場所(原発巣:げんぱつそう)で大きくなるだけでなく、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って体の中の離れた部位に運ばれて新たな病変(転移巣)を形成します。 ですから、がんを疑う場合には原発巣を調べるだけでは不十分です。原発巣、転移巣、それぞれの進行を見るために触診、エコー検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI 検査(外部検査センター と連携)を状況に応じて提案いたします。

3

全身状態の確認

腫瘍は高齢で発生することが多い病気であり、腫瘍以外にも心臓病や腎臓病など他の併発疾患を抱えてることも考えられます。併発疾患により腫瘍の治療が困難なケース(例:心臓病により麻酔のリスクが高い)や、そもそも併発疾患の方が重篤であるケース(例:心臓病により余命がかなり短い)もあります。これらを判断するためには全身状態の評価が必要であり、身体診察、血液 検査、尿検査、エコー検査など様々な検査を行います。

このように、腫瘍の診断にはとても多くの検査を必要とします。これらの検査は全てを一度に行う必要はありません。一度に許容できる検査内容は動物によって違いますし、時間、費用など含めて、検査スケジュールをご相談させていただきます。ただし、残念ながら腫瘍というのは進行する病気であり、早期発見・早期診断・早期治療が多くの腫瘍において治療成功の大きな要因となります。検査によるダメージや費用など、不安なことはなんでも相談してください。できるだけ早期に検査を終えられるように、一緒に頑張りましょう。

Q「セカンドオピニオン」をお願いすることはできますか?

はい、もちろん「セカンドオピニオン」としての受診も可能です。当院ではセカンドオピニオンも、紹介も、転院も、随時受け入れております。まずは一度受診していただき、かかりつけ医での診療を続けるべきか、当院で引き継ぐべきか、大学病院などのさらなる高度医療を受診するべきか、相談しましょう。受診の際は、お手元にある検査結果などは全てご持参ください。不要と思われるデータでも、何かのヒントになる場合もあります。本来、「セカンドオピニオン」とは、診断や治療選択などについて現在の担当獣医師(かかりつけ医)とは別の獣医師に意見を聞くことで、基本的にはかかりつけ医のもとで治療を受けることを前提としています。かかりつけ医とセカンドオピニオンが同意見だった場合、かかりつけ医のもとでより安心して治療を受けることができますし、ご家族の要望があれば当院で治療を引き継ぐこともあります。異なった意見や新たな治療法が提示された場合には、選択肢の幅が広がります。かかりつけ医を通してのセカンドオピニオンの場合には、随時診療内容の報告を行います。

Q紹介状は必要ですか?

紹介状は無くても大丈夫です。紹介状があれば参考になりますし、内容次第では当院での検査を省くことができるかもしれません。当院にはかかりつけ医などから紹介を受けた患者様が多く来院されます。かかりつけ医からご紹介いただいた場合には、随時診療内容を報告し、かかりつけ医と連携しながら治療を進めていきます。

Q遠いので、通院を続けるのは難しいかも?

距離や時間などの理由で通院が難しい患者様に関しては、かかりつけ医と連携してできるだけ来院回数を減らせるように努めています。例えば手術後の傷の消毒、手術後の定期検診(レントゲンでの転移チェックなど)、注射通院などをかかりつけ医にお願いすることもあります。

Qどんな腫瘍が診察可能なの?

基本的にはどんな腫瘍でも診察は受け入れております。診察の結果、当院で対応できない場合には大学病院などの高度医療機関を紹介することになります。その際は当院がかかりつけ医として大学病院と連携して治療のサポートを行なっていきます。

当院で実績のある手術:

皮膚、鼻鏡、鼻腔、上顎骨、下顎骨、扁桃、舌、耳介、全耳道、垂直 耳道、甲状腺、上皮小体、肋骨、胸腺腫、肺葉、心嚢膜、肝臓、腎臓、副腎、脾臓、消化管 (胃・腸)、膀胱、前立腺、子宮、卵巣、膣、精巣、恥骨、前肢、後肢、指、尾、肛門嚢など(進行度や全身状態など、診察の結果で手術可否の判断)

当院で対応できない検査・治療:

放射線治療、MRI 検査、関節鏡検査、胸腔鏡検査、腹腔鏡検査、脳腫瘍手術、脊髄腫瘍手術、主要血管の一時的遮断やバイパスを必要とする手術など。これらの場合は、速やかに対応可能施設と連携するように努めております。

Q腫瘍はどのように治療するの?

腫瘍の治療には以下のようにたくさんの治療法があり、それぞれ単独で治療したり、組み合わせて治療したり(集学的治療)します。人でも動物でも、外科治療・放射線治療・がん薬物療法というのが多くの腫瘍にとって標準的な治療であり「がんに対する3大治療」と言われ、これらを中心に治療計画を立てますが、最近は新しい治療法も出てきています。どんな治療が動物やご家族にとってベストなのかを、診察結果、ご家族の思い、様々な制約(距離や費用など)を踏まえて相談しましょう。

1

外科治療(=手術)

原発巣に対して最も効果が高い治療法ですが、手術できる範囲には制限があり、欠点として手術 浸襲(痛み、欠損等)、麻酔が必要であることなどがあげられます。痛みの管理(局所鎮痛薬、ブロック麻酔、徐放生鎮痛薬の使用など)、麻酔の安全性(動物麻酔技能基礎認定医在籍、麻酔科アドバイザー設置)にはできるだけの配慮をしています。手術に対し不安があることは当然のことです。不安に思うこと、疑問点などはなんでも相談してください。また、脳脊髄腫瘍や心臓腫瘍など、当院では対応できない腫瘍もございます。その際は対応可能施設をご紹介させていただき、当院がかかりつけとして治療のサポートを行わせていただきます。

2

がん薬物療法(抗がん剤治療、化学療法と類義語)

がんを抑制する薬物を用いた治療を「がん薬物療法」と言います。がん薬物療法に用いる薬には細胞障害性抗がん剤、分子標的薬、ホルモン治療薬、免疫チェックポイント治療薬などがあり、これらを総称して「抗がん剤」「抗がん性薬物」と呼びこともあります。リンパ腫や白血病などの血液系の腫瘍ではがん薬物療法が治療の主体であり、細胞障害性抗がん剤を複数種類組み合わせた多剤併用プロトコールで治療します。そのほかには手術で原発巣を取り除いた後に微細な転移を抑制するために行う補助的な治療としても細胞障害性抗がん剤が使われます。また、近年は動物専用の分子標的薬が発売されるなど、動物におけるがん薬物療法の治療の幅が広がっております。 抗がん剤というと副作用がつらいというイメージが強くつきまといますが、当院の実績では入院するほど重篤な副作用の発現は少数です。もちろん抗がん剤の副作用を楽観視することはできませんが、必要以上に恐れることは治療の幅を狭めてしまいます。疑問や不安はなんでも相談してください。がん薬物療法のことをしっかりと知り、副作用を正しく恐れましょう。

3

放射線治療

脳腫瘍や鼻腔内腫瘍などでは放射線治療が第一選択治療となります。放射線治療装置を持つ大学等の専門機関と連携し、適応症例には放射線治療を提案しています。放射線治療は、多分割照射 (週3-5回を3-4週間で、total15-20回)、低分割照射(週1回で4週間、total4回)など様々な照射方法があり、施設・腫瘍の種類・目的によって使い分けられます。放射線治療は手術ができない部分に適応できるなどのメリットがある一方、複数回の全身麻酔が必要であること、施設が遠方(相模原市、所沢市、川口市、川崎市など)であること、高額であること、放射線障害などデメリットもあります。当院でも分かる範囲で説明いたしますが、詳しい話をお聞きになりたい場合には放射線治療装置を持つ病院で相談することをおすすめしています。

4

免疫療法

がんに対する免疫治療は、大きく分けると二つに大別されます。一つは免疫細胞を活性化させる方法、もう一つは免疫のブレーキを解除する方法です。免疫細胞を活性化する方法として、活性化リンパ球療法や樹状細胞ワクチン療法(DCワクチン)などが獣医療でも行われていましたが、その効果や安全性は未知数であり確立した治療とは言えません。これらの治療は当院では行なっておりませんし、これらの治療を現在も行っている動物病院の情報が当院ではありませんのでご紹介することもできません。がんは本来は生体にとっては異物であり、生体が持っている免疫機構によって排除されるものです。しかし、がんは成長する過程で免疫機構から逃れるすべを獲得し免疫にブレーキをかけることで病気が進行します。この免疫のブレーキを解除する方法として、人医療では数多くの「免疫チェックポイント阻害薬」という薬が保険適応になっており、がんに対する三大標準治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)につぐ4つめの治療として確立しています。残念ながら獣医療では承認の取れている免疫チェックポイント阻害薬はまだありませんが、抗PD-L1抗体薬や抗PD-1犬化抗体薬の臨床治験がはじまっております。ご希望の患者様には臨床治験実施施設をご紹介いたします(諸条件あり)。2024年4月に犬の口腔内メラノーマに対するDNAワクチン「オンセプト®メラノーマ」が発売されました。これは基本的には口腔内メラノーマの手術後に再発や転移を抑制するために投与する薬で、当院で実施可能です。

5

電気化学療法(ECT)

電気化学療法(ECT)とは、電気刺激により抗がん剤ががん細胞内に高濃度に取り込まれ、その結果として抗がん剤の治療効果が増強することを期待した治療法です。一般的に抗がん剤治療というのは、投与したことで全身的な効果を期待するものです。例えばリンパ腫や白血病といった血液腫瘍は全身的に波及している病気と考えられるため、「手術でどこかを切除する」というような局所的・局在的な治療ではなく、抗がん剤による全身的な治療が必要となります。ところがECTでは、抗がん剤を投与したあとに腫瘍周囲に電気刺激を与えることにより局所的な治療効果を期待します。つまり、放射線治療と似たような効果を期待する治療ですが、放射線治療と比べるとエビデンスと言われる論文報告が少ないのが現状です。距離・日程・費用などで放射線治療が難しいケースにおいては、ECTが代替になりえるかもしれません。日本においては2024年ごろから普及してきており、当院でもその頃に導入しております。適応症例が限られること、全身麻酔が必要であることなど種々の条件がありますので、まずは一度ご相談ください。

6

緩和ケア?対症治療?緩和治療?

腫瘍の治療を成功させるには、抗腫瘍治療(手術や抗がん剤など、腫瘍を抑制するための治療)だけではなく、対症治療(腫瘍による症状を緩和する治療)をしっかりと行うことが重要です。 対症治療とは、痛みを伴うなら痛み止め、食欲不振なら点滴して食欲増進剤、吐き気があるなら吐き気どめ、というものです。これらは抗腫瘍治療と同様かそれ以上に重要なものであり、これらを蔑ろにしては治療は絶対にうまくいきません。治療は獣医師とご家族が協力して行うものです。痛みや食欲不振などの症状にできるだけ早く気づいてあげられるように頑張りましょう。

「緩和ケア」という言葉があります。この言葉は人医療ではWHOが言葉の定義を定めています。 獣医療では、抗腫瘍治療ができずに対症治療のみ行っている状態、つまり「手術や抗がん剤などの腫瘍を抑制することを目的とした治療ができない状態で、症状の緩和のみを目的とした治療をしている状態」を指していると考えられます。当院でももちろん緩和ケアは行っております。ただし、緩和ケアというのはその日その日で必要な治療内容が変わるものであり、日々の通院が必要になることが考えられます。当院の通院が距離的などの理由で難しい方は、かかりつけ医と連携して緩和ケアを行いましょう。

Qがん検診って何?健康診断とどう違うの?

「健康診断」=健康状態を総合的に調べる検査

「検診」=特定の病気の発見を目的とした検査

「がん検診」=がんの発見を目的とした検査

当院での健康診断は、7歳くらいまでは年に一回、それ以降は半年に一回を推奨しています。内容 は身体診察、血液検査、腹部エコー検査、胸腹部レントゲン検査、尿検査が基本であり、その都度相談の上で内容を決めています。

人の医療における「がん検診」には公的資金を用いられる対策型検診と、自費で行われる任意型検診があります。対策型検診には大腸がん検診の検便や乳がん検診のマンモグラフィーなど、検診による延命効果が科学的に証明されているものがあります。動物においても近年「がん検診」のニーズが高まっており、いわゆるがんマーカー検査のような選択肢が生まれております。当院では「がんも、がん以外の病気も早期発見したい」という思いがあるので「がん検診」という言葉は使っていませんが、通常の健康診断においてがんの早期発見に努めております。健康診断の際に特にがんについてできるだけ検査したいという場合は、オプションのがん検診としてがんマーカー検査を提案しています。

Q術後定期検診って何するの?

がんというのは、残念ながら手術で一旦は治ったように見えてもその後に再発や転移を起こす病気であり、それらを検出するのが術後定期検診です。再発というのは局所再発のことであり、手術した部位に実はがん細胞が残っていてそこに再度病巣を形成するものです。再発の検出をするには、皮膚や口腔内であれば触診・視診が中心になりますし、肝臓など体の中であればエコー検査などになります。転移というのは遠隔転移であり、血液やリンパ液の流れを通して周囲のリンパ節や遠隔臓器に病巣を形成するものです。転移の検出をするのはエコー検査やレントゲン検査が主体になります。転移の検出においてはCTが最も優れていますが、全身麻酔が必要なこと、費用などから検診のたびに実施するということは現実的ではありません。これらの検査を相談の上で一定期間(多くの腫瘍で術後一年を目処に)行います。

呼吸器診療

ペットの呼吸がいつもと違う・・・気になったらご相談ください。

呼吸に関する症状が出てくると、動物達はとても苦しい思いをしてしまいます。苦しそうな愛犬・愛猫を見守る飼い主様もとても不安を感じると思います。そんな動物達と飼い主様にしっかりと寄り添い、安心できる診療を心がけております。

このような症状に注意が必要です。

- 呼吸が速い、浅い、苦しそう

- 呼吸する度に変な音が聞こえる、うるさい

- ヒューヒュー、ゼーゼーする

- 咳が出る

- くしゃみ・鼻水が出る

- 鼻が詰まっている

- いびきが大きい

- 睡眠時無呼吸がある

- 以前のように運動できない

など

診療の流れ

- 初期評価

問診で症状の経過を丁寧に伺います。可能であれば呼吸の様子を動画でお見せください。視診、触診、聴診、打診などの身体検査で問題箇所を絞り込んでいきます。 - 呼吸状態の安定化

温度や酸素環境を整え、必要に応じて消炎剤や鎮静剤を投与することで状態を安定させます。 - 検査

レントゲン検査、透視検査、超音波検査、血液検査、動脈血ガス分析などを行い、原因疾患を特定します。精査のため、全身麻酔をかけてCT検査や気管支鏡検査を実施することもあります。 - 治療・管理

原因と症状に合わせて外科治療や内科治療をご提案します。治療方法はしっかりと飼い主様と相談の上で、その子、そのご家庭に合ったものを選択します。 - 専門病院への紹介

特殊な治療が必要な場合は大学病院や専門施設をご紹介します。

動脈血液ガス分析

同一症例のレントゲン検査と気管支鏡検査

鼻咽頭狭窄の治療前と治療後

まずはお気軽にご相談ください。

循環器診療

(不定期:要予約)

担当獣医師:巡 夏子獣医師

月に一度、循環器(心臓)の専門診療日を設けております。

お電話かトップページの新着情報より日程をご確認ください。

※予約制になっておりますので、お電話もしくは受付で予約をお取りください。